私も年齢が上がってきて、最近は『終活』という言葉が気になってきました。

終活といえばエンディングノート。

私は本に書き込むタイプのエンディングノートしか知らなかったんですが、先日見ていたテレビ番組で、スマホのアプリでもエンディングノートが作成できると紹介されていてビックリ。

普段スマホが欠かせない私にとっては、じっくり自宅で本に手書きするよりアプリで作成する方が楽そうだと感じて、やってみたいと思ったんです。

そこで調べてみたんですが、残念ながらデメリットもあって現状ではエンディングノートをアプリで作り上げるのはちょっと難しいということがわかりました。

だけどスマホのアプリってどこでも手軽に使えて便利なことは間違いないので、使わないのはもったいない。

そこでアプリを上手に活用する方法を考えました!

本のエンディングノートを書くためにアプリを併用すると、すごく便利なんですよ~。

おすすめのアプリと一緒に、どう使っていけば良いかご紹介していきますね。

エンディングノートとは

エンディングノートは、実は本になっているタイプだけじゃなくて色んな作成方法があります。

どんなものがあるのか、見ていきましょう。

(ご紹介する情報は2020年1月現在のものです)

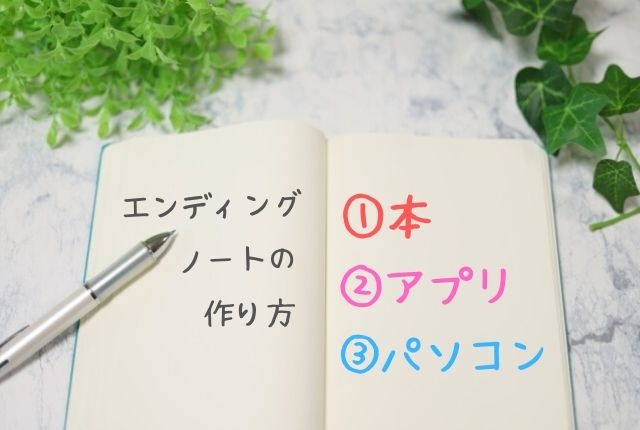

作成の方法は3種類ある

現在、エンディングノートの主な作成方法としては、

- 本(あるいは紙に手書きする)

- スマホアプリ

- パソコン(専用ソフトやWordなどの文書ソフト利用)

の3種類に分けられます。

それぞれの特徴を表にまとめてみました。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 本(紙) |

|

|

| アプリ |

|

|

| パソコン |

|

|

どれもメリットとデメリットがあって、どれが一番作りやすい方法なのか決められないわね。

大事なのは、これらの方法の中から自分がやりやすいものを選ぶってことです。

しかもどれか1つに絞るとデメリットをカバーしきれないので、併用するのがポイントですよ。

私は、スマホやパソコンだとデータが壊れてしまったり、遺族に見てもらう際に手間がかかる可能性があるのが不安に感じました。

だから3種類の方法を比べた結果、エンディングノートは本のタイプが一番良いと考えたんです。

しかし、外出先などいつでもどこでも編集や更新ができる点では、アプリの手軽さは譲れません。

こうしてたどり着いた私の結論はコレです。

アプリを併用する必要性については、これからもっと詳しく説明していきます!

ノートは更新していくことが必須

エンディングノートの内容は、本・アプリ・パソコンのどれでも基本となる項目は同じです。

おおまかには以下のような内容です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自分について | 本籍地や血液型、生年月日など |

| 個人情報 | 契約しているスマホやPCのサービス、クレジットカードの種類、パスワードやIDなど |

| 介護・医療 | 延命治療を希望するかどうか、常備薬の有無など |

| 葬儀 | 参列して欲しい人や規模、棺に一緒に入れて欲しいもの、遺影写真の指定など |

| 財産・相続 | 貯金をどの銀行にしているか、生命保険の詳細、借金についてなど |

| 連絡先 | 亡くなった際に誰に連絡して欲しいか |

| 大切な人へのメッセージ | 感謝の気持ちや伝えたいこと |

残された人が調べたり情報を探したりする手間を省くために、思いやりの心で作るものですね。

先程の表の項目の中をよく見ると、情報が2種類に分かれるんです。

血液型や生年月日のようにずっと変わらない情報と、生命保険やスマホなどの契約サービスの詳細のように年数が経つと変わってしまう可能性が高い情報の2種類があるんですよ。

エンディングノートの1番の重要ポイントはここです!

エンディングノートって、一度作ったらそれっきりではなくて更新していく必要があるってことなんです。

一生懸命書き上げたのに後のメンテナンスを続けていけないと、結局使えないものになっちゃう可能性があるんですよ。

私はエンディングノートを自分が亡くなるまできちんと更新し続けるために、アプリが活用できると思ったんです。

じゃあアプリをどうやって使っていけば良いのか、説明しますね。

効果的なアプリの使い方

エンディングノートのアプリを効果的に活用するにはどうしたら良いのか、教えちゃいます!

アプリの効果的な使い方はずばり、『始め』と『更新時』に使うことです。

始めとは、エンディングノート作成を始める時のことです。

更新時とは、本のエンディングノートの内容を編集・更新する時のことですよ。

始めはお試しで使ってみる

エンディングノートを作成し始める時は、まずはアプリから始めてみましょう。

エンディングノートってこういうものか、というのを簡単に体験してみるってことです。

アプリの良い点は、スマホにダウンロードするだけで無料で始められるものが多いということ。

この後おすすめのアプリをご紹介しますが、気になったものをダウンロードして使ってみて、合わなければまた別のアプリを使えばいいんです。

本屋さんでノート式のものを買うとなると、使い始めてから気に入らないからという理由で返品することはできませんからね。

使いこなせるかわからないのにお金を出して買わなくてはならない本に比べて、自宅にいながら無料で始められるアプリは本当に手軽です。

無料で始められる点では、パソコンの無料フォーマットやワードでの作成も同じですが、自宅での入力がメインになり外出中は使えないのが欠点。

その点でもスマホなら、いつでもどこでもサクサク編集できちゃうので、便利さはダントツです。

なので、まず無料でアプリをダウンロードし、使いやすいものを探しましょう。

内容を更新する際にもお役立ち

アプリを使ってみてエンディングノートがどういうものかわかってきたら、好みの本を買いましょう。

この時点で自分が作りたいエンディングノートのイメージがわかってきているので、あなたが書きやすいと感じる本を選びやすくなっているはずです。

そして本を買ったらアプリから必要な内容を書き写して、アプリはバイバイ・・・ではありません!

アプリはこれからも使うので、急いでアンインストールするのは待って下さい。

どんな場面でアプリを使うかというと、主に外出先です。

エンディングノートに書きたい内容を思いついた時や、内容を更新したいと思った時、まずアプリに入力しておきます。

その後、帰宅してからアプリを見ながら本に書き写す、という流れです。

これで、せっかく思いついたのに忘れちゃって書けないということが防げますよ。

思いつきをスマホのメモ帳に入力しても良いのですが、色んな他の情報とごちゃ混ぜになってわかりにくくなるので、専用アプリに入力した方が安心です。

では次に、エンディングノートのアプリを使う際の注意点を見ていきましょう。

エンディングノートアプリの注意点

アプリを使う際の注意点は以下のようになります。

よく確認して使うようにして下さいね。

遺言書のような法的な効力はない

エンディングノート全体についていえることですが、遺言書のような法的な力を持っていません。

相続の件を内容に盛り込むことは可能ですが、あくまで希望を伝えるという使い方になります。

もしも相続について法的な力を持った書類を残したい場合は、正式な書き方で作成された遺言書が別で必要になりますのでご注意下さい。

アプリ特有の欠点に気を付けよう

先程エンディングノートを作成するための3つの手段を説明した際、表でアプリのデメリットについても軽く触れましたが、大切なことなのでもう少し詳しくお話しておきますね。

スマホアプリ全体にいえる特徴でもあるのですが、

- アプリのサービス自体が、あなたが亡くなるまでずっとあるとは限らない

- スマホの紛失・故障などで見られなくなる可能性がある

- スマホのロックが解除できないと遺族が見ることができないものもある

- 完全無料のものが少なく、最終的には費用がかかるものが多い

という点に気を付けなければなりません。

スマホのアプリって流行りに沿って作られている物も多いので、ゲームなどでも流行が過ぎたら提供が終了することがあります。

それと同様に、エンディングノートのアプリもあと何年利用できるのか保証ができないんです。

また普段は他の人に見られないようにスマホにロックをかけている人が多いと思います。

もし突然あなたが亡くなった場合は、そのロックを解除しないとエンディングノートを見ることができないアプリもあるので、遺族に手間をかけてしまうことも。

また最初は無料で始めることが出来ても、途中のここぞという箇所からは課金しないと使えませんというものが多いです。

エンディングノートの内容を最終的に遺族が見ようとした時点で、料金がかかるものなどもあるので注意が必要です。

ですので、アプリはあくまで本のエンディングノートを作成するための補助手段として、無駄に課金したりせずに割り切って使っていくようにしましょう。

入力後に本へ書き写すのを忘れずに

内容を更新・書き足したい時は、アプリに入力するだけでなく最終的にはエンディングノートの本まで変更するのを忘れないようにして下さい。

いざという時に遺族が見る本の情報が古いと役立ちません。

私のおすすめは、アプリから本へ書き写す日を明確に決めてしまうことです。

手が空いた時にやろう・・・と思っているとつい後回しになってしまうからです。

『アプリに入力した日は帰宅してから更新する』という方法でも良いですが、入力をしたこと自体を帰宅したら忘れることもあります。

タイミングを決めてこまめに更新するようにしましょう。

私はアプリから本に更新内容を書き写す日を『毎月25日~月末付近の土日』と決めようと思っています。

何故その日なの?

給料日後でテンションが上がっていて、やる気が出るからよ!

万が一の突然の別れに備えて伝えておく

アプリから本へ書き写す日を決めておいても、そのタイミングが来る前に突然お別れになってしまう可能性もゼロではありません。

その場合はアプリに最新情報が残ったままになり、本のエンディングノートでは情報が不完全になってしまいます。

あなたがアプリの中身も念のために見て欲しいのか、アプリまでは確認しなくて良いものと考えているのかを、事前に家族などの大切な人に伝えておくと安心です。

もしアプリを確認してもらいたい場合は、確認の方法や情報を見るための手続きについて説明しておきましょう。

この後ご紹介する『おすすめエンディングノートアプリ3選』の項目で具体的にお話ししますが、遺族が情報を見るためにはそれぞれお金や手間がかかります。

それをふまえた上で考えてみてくださいね。

では、次は私が使ってみたおすすめのエンディングノートアプリをご紹介していきます!

おすすめエンディングノートアプリ3選

エンディングノートのアプリをいくつかダウンロードして実際に使ってみました。

前提として、今まで説明したようにアプリは本タイプのエンディングノートを作成するための補助として使用するという視点で考えています。

使ってみて感じたことは、機能がありすぎていると内容を充実させようとして入力が大変になるので、必要最低限のシンプルなアプリの方が使いやすいということ。

その点も含めて、使いやすくて内容がしっかりしているものをご紹介していきますよ。

ちなみにどのアプリも、始める時には無料で使えるものになりますのでご安心下さい。

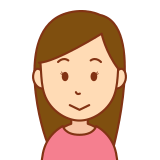

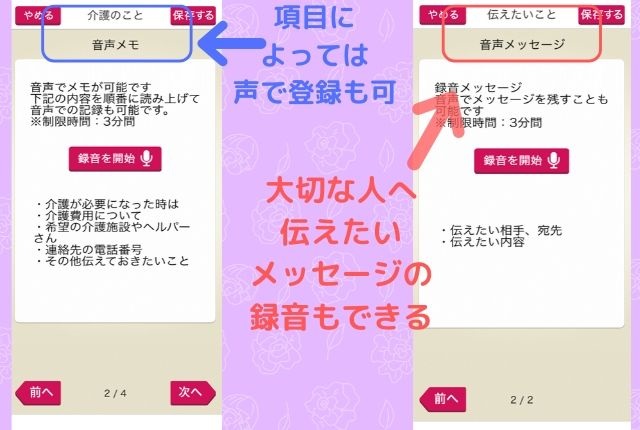

気軽に始められる「100年ノート」

引用:https://100note.jp/site/pc/

iPhone、Androidの両方に対応

利用は基本的に無料、一部有料のサービスもあり

はいから100年ノートは最初は会員登録をしなくても情報入力を始められるので、まずは気軽に試してみたいという人におすすめです。

最初のうちは入力後に何度か会員登録を促すメッセージが出ましたが、登録しない旨のボタンを押しているとそのうち出なくなりました。

公式サイトには動画での説明もあります。

実際に使ってみると、最初にまず丁寧なチュートリアルがあって親切だと感じましたよ。

各項目へ進むには、文章の部分ではなく左側のアイコンをタッチしないと反応しないので気を付けて下さい。

全体のデザインはシンプルですが親しみやすい色使いや字体になっていて、どちらかというと女性が好みそうな印象を持ちました。

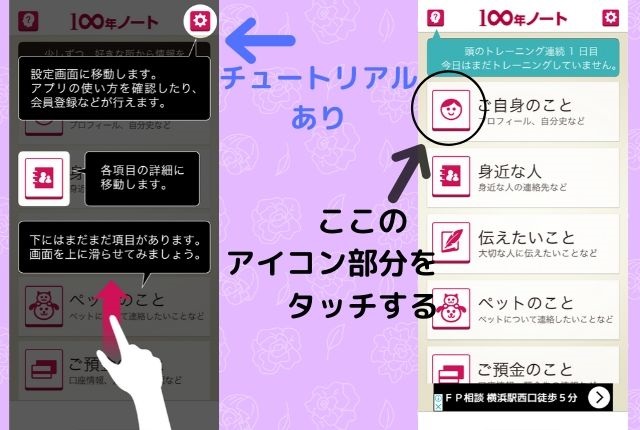

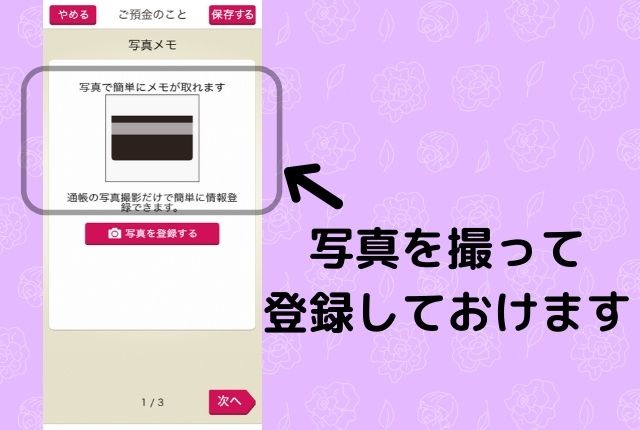

基本的には手で文章を入力する操作が多いのですが、項目によっては写真や音声も登録できます。

写真については、預金通帳などの情報を写真で撮影するだけで簡単に登録ができるというもの。

音声については、登録したい項目内容を録音で記録できる箇所があるのと、大切な人へ伝えたいことをメッセージを録音できるというものになっています。

項目も充実しており、エンディングノートに書くような主な項目は全て揃っていました。

ずっと会員登録をしないままでも利用を続けられますが、登録しておくといざという時に安心です。

もしスマホが壊れたり機種変更をした場合でも、会員登録をしておけばデータの復旧ができるのでご安心下さい。

私の中では、本のエンディングノートに書き写すための補助アプリとしては、バックアップ体制も含めてこのアプリが最もおすすめです。

本人が亡くなった後にもしもデータを受取りたいとなった場合は、以下のような手順で受け取ることも可能です。

※このサービスは税別30,000円のお金がかかります

エンディングノートの内容が印刷されて手元に届くのではなく、あくまで閲覧専用のページを見る権限がもらえるという仕組みなのでご注意下さい。

ダウンロードはこちらから↓

情報が漏れない「エンディングノート」

iPhoneのみに対応

利用は基本的に無料、一部有料のサービスもあり

このエンディングノートも会員登録なしで始めることができます。

このアプリは通信機能を持たないアプリなので、入力した個人情報が通信で外部に漏れる心配がないのが良いところです。

電波の悪い所でも、入力中に『通信ができないので情報が読み込めません』などといったエラーメッセージが出ることがないので、いつでもどこでもサクサク操作できます。

操作性が良いので、高齢者の方にも安心なアプリですよね♪

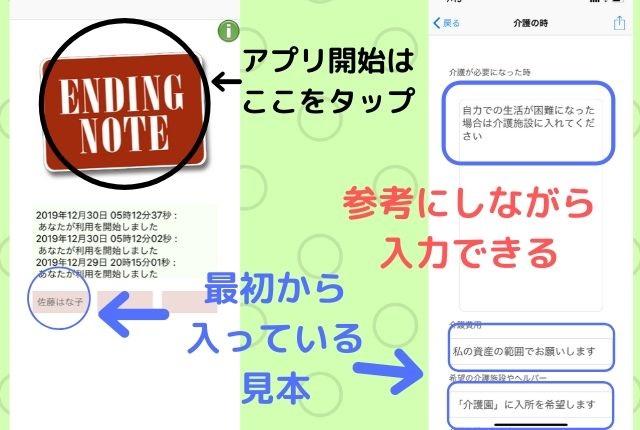

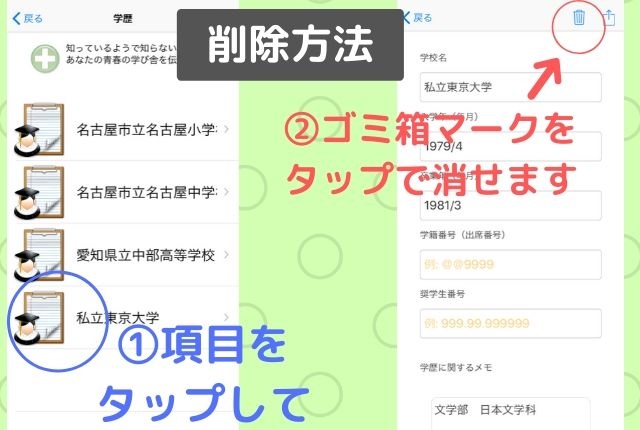

アプリの画面はこのような感じです。

予め入力欄に見本の名前や文章が入っています。

「自分が入力した覚えのない内容が勝手に入力されている!」と驚かないようにご注意下さい。

全体的にはアイコンのイラストもカラフルでわかりやすいです。

デザインとしては余計な物が一切ないイメージなので、先程の100年ノートよりもサッパリしていて男性が好みそうな印象です。

でも1つ気になった点は、予め入っている参考の項目が沢山あるということ。

どれが自分の正式な情報なのかわかりにくくなるので、不要な項目は削除していかないとならないのが手間と感じるかも。

入力できる内容は、こちらもエンディングノートに書くような項目が揃っています。

音声の録音はできず、大切な人へのメッセージも含め全て文章のみで記録します。

写真についてはプロフィール写真や預金通帳、年金保険の書類などの画像を登録しておくことができますよ。

余計な機能は要らなくて、シンプルな補助アプリを使いたいならこの一択です!

ちなみに120円で拡張オプションを購入すると、広告が非表示になるのとデータの追加登録ができますよ。

最初に通信機能を持っていないと説明しましたが、そのためにバックアップを取っておくというサービスが無いのがちょっと残念なところです。

スマホが紛失したり破損するとデータが復元できませんので、注意が必要です。

パスワードが設定できて普段は見られないようにすることができますが、もしも本人が亡くなった場合は以下の方法で内容を見ることができます。

1人ずつ専用のログインボタンがトップ画面に作られるので、亡くなった本人のスマホ端末からアプリを開いて質問に答え、情報を見ることができます。

※無料で利用できます

亡くなった本人のスマホが開けないと情報が見られないので、亡くなる前にロックを解除しておいてもらうか、スマホのパスワードを聞いておくのを忘れずに。

ダウンロードはこちらから↓

写真整理には「エターナルメッセージ」

iPhone、Androidの両方に対応

利用は無料

今までご紹介してきた2つのアプリは、エンディングノートに書き込む項目がメインのものでした。

このエターナルメッセージはそれらと少し違って、思い出の動画や写真を記録しておけるアプリになります。

私のおすすめの使い方としては、このアプリにエンディングノート(本)に一緒に加えたい思い出の写真データをまずここにまとめる、という使い方です。

本のエンディングノートをただ記入するだけでなく、懐かしい写真などを貼ったり一緒に挟んでおいて思い出のアルバムのように作成したい場合にこのアプリを活用します。

スマホで撮ったあの写真、エンディングノートに加えたいな・・・って思いついたらこのアプリに保存しておけば、せっかくのアイディアを忘れずに済みますよ♪

スマホの写真アルバムにエンディングノート用のフォルダを作って分けておいても良いんじゃない?

スマホ操作が苦手な人はフォルダの作成方法がわからなくて困ることもあるので、このアプリの方が手軽に使えますよ。

エターナルメッセージは最初に会員登録が必要になります。

登録は無料ですが、名前・メールアドレス・パスワード・生年月日を登録しないと使い始めることができません。

こちらはアプリ名にメッセージという言葉が付いている通り、家族など大切な人へのメッセージを記録しておくことがメインのアプリです。

登録した家族1人に対して動画を2つずつ登録できるのと、思い出のアルバムとして写真が登録しておけます。

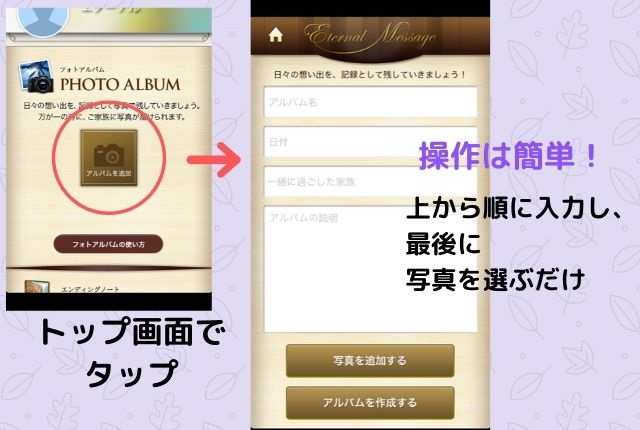

アルバム作成や写真の登録も操作が簡単。

必要な項目に入力をしたら、まずは『写真を追加する』ボタンで写真を選びます。

次に『アルバムを作成する』ボタンを押すと写真が登録されます。

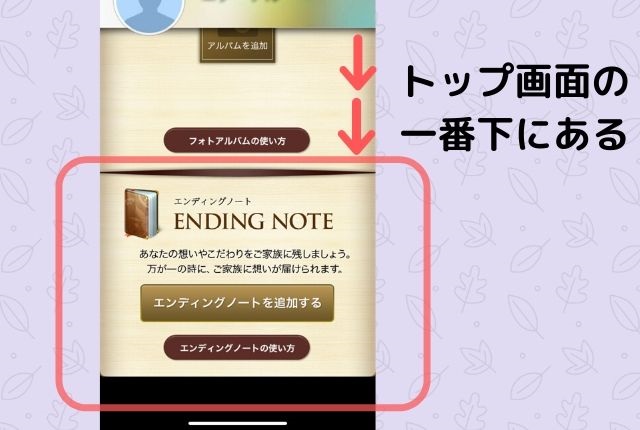

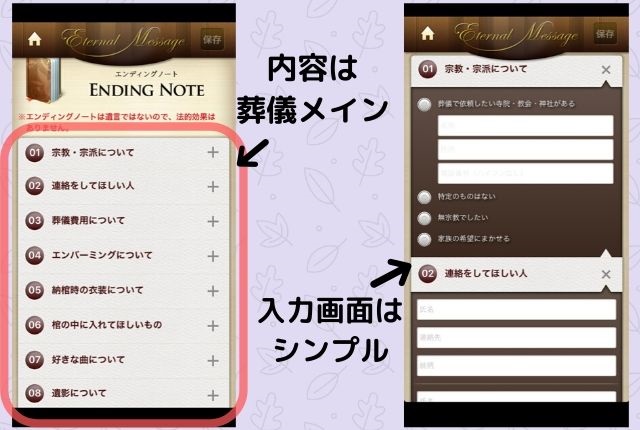

エンディングノートに書くような項目は、トップ画面をスクロールしていくと一番下にやっと発見できますが、葬儀についての内容しかありません。

でも写真メインで使うつもりなので、項目の充実度は気にしなくて良いです。

入力画面はシンプルなので、誰でも迷わずに入力できますよ。

デザインは上品さが漂う色合いで落ち着いた雰囲気で、年代や性別問わず使いやすい印象を持ちました。

会員登録をしてから使い始めますが、データのバックアップなどのサービスは無いので気を付けて下さい。

もしも本人が亡くなった後にデータを受取りたい場合については、以下の通りです。

その中にこのアプリ会社の案内が書かれており、亡くなった場合はそこへ連絡をすると登録された動画や写真が閲覧できるURLがメールで送られてきます。

※無料で利用できます

こちらも100年ノートと同様に、写真や動画が閲覧専用のサイトから見られるという受け取り方になります。

印刷されて手元に届くわけではないのでご注意下さい。

ダウンロードはこちらから↓

まとめ

最初に言いましたが、エンディングノートをアプリで完結させるのは現状ではおすすめしません。

でも本のエンディングノートを効率よく作成するには、アプリの活用がとても有効だということをご紹介しました。

エンディングノートは更新し続けていくことが大事なので、自分の使いやすいアプリで手軽に管理していきましょう。

私が紹介したおすすめのアプリは、どれも機能がシンプルで使いやすいものばかりです。

また写真を加えたい場合にも、アプリを活用すると更に効率良くエンディングノートを作成していけますよ♪

私はデザインが好みなのとバックアップ機能があるので『100年ノート』を主に使いつつ、写真管理は『エターナルメッセージ』で行うという使い分け法で、エンディングノートをこれから作る予定です。

今までお世話になってきた大切な家族に感謝の気持ちを込めて、私が旅立った後の負担を少しでも軽くできますように。

途中で挫折しないように更新もしっかり頑張るぞ~!